par Jean-Pierre VIALA

Pour ses rédacteurs, une diminution du trafic automobile (ou plus exactement sa croissance moins rapide) serait obtenue par le développement d’une offre alternative, mais les actions les mieux décrites dans le projet, programmées dans le temps, budgétisées à grand frais, concernent l’amélioration de l’offre automobile :

– de nouvelles rocades,

– de nouveaux parcs de stationnement,

– des ronds-points,

– etc…

On développerait donc un peu une offre alternative, et beaucoup l’offre principale et habituelle de déplacement en voiture, comme on l’a fait pendant des décennies. Où est la rupture tant attendue et annoncée, qui va provoquer de si grands changements chez les citoyens automobilistes ? Le projet de PDU renonce en fait à transformer les habitudes de déplacement des Perpignanais, et considère comme une fatalité les habitudes de transport de nos concitoyens. On poursuit donc le développement d’un lourd réseau de voirie, tout en ignorant si l’on pourra demain en supporter simplement le coûteux entretien. L’emprise foncière de ces équipements fait par ailleurs définitivement disparaître la terre agricole, qui constituent un patrimoine commun, résultat du travail de multitudes de générations.

En terme de santé publique, d’environnement, ce choix de l’automobile, avec les nuisances qu’elle engendre, ne tient pas compte des enjeux actuels : obésité, pollution, réchauffement climatique,… Il se traduit par une certaine forme d’urbanisation segmentée, et se décline par des ambitions très déséquilibrées pour les différents modes de transport.

De grands et coûteux aménagements pour la voiture automobile, incontournable, et qui restera utilisée par la majorité des usagers. La part des Transports en Commun (TC) et des modes non-polluants, est la part résiduelle, celle consacrée à ceux qui sont exclus du transport en véhicule particulier pour des raisons économiques, de handicap, ou qui s’en excluent eux-mêmes par choix délibéré.

Nous essayons dans notre analyse du PDU de voir concrètement quel effort est consenti pour chacun des modes : la voiture automobile, les Transports en commun (rail & Bus), le Vélo, la marche.

Analyse du Projet de PDU

La Voiture automobile :

La baisse du Trafic Automobile (TA), objectif imposé par la loi au PDU, est le sujet tabou du PDU. Même le Rapport d’Évaluation Environnemental oublie de le rappeler (REE §1 : objet du PDU). On dit vouloir « maîtriser » le trafic automobile au lieu de le « réduire »… Différence sémantique importante, sans doute gênante pour la CAPM qui y voit une difficulté, et lourde de sens pour l’impact sur l’environnement. (REE §3 : objectifs).

On utilise alors une astuce : pour éviter de mettre en lumière la hausse programmée du TA et de ses nuisances, on ne compare jamais l’état actuel de ce trafic avec ce qu’on prévoit en 2012. On se débrouille pour comparer autre chose.

– Le scénario « au fil de l’eau » ou « tendanciel » est l’hypothèse la pire, celle qui envisage une très forte hausse du trafic automobile, celle qui se produirait si on continuait à développer la ville comme on l’a toujours fait,

– puis vient le scénario « PDU« , celui que l’on prévoit en appliquant ce PDU. C’est celui qui prévoit une hausse jugée « acceptable » du trafic automobile .

On compare alors le scénario le pire -le « tendanciel »- avec le scénario envisagé. Et on découvre une merveilleuse amélioration ! L’impact sur l’environnement est nettement «meilleur» avec le scénario PDU ! En vérité, il est simplement un peu moins pire !

Mais peut-on se satisfaire de ce tour de bonneteau quand la loi sur l’air, le protocole de Kyoto, le bon sens et le civisme, nous ordonne de réduire la pollution atmosphérique déjà grande aujourd’hui ? Pourquoi ne pas honnêtement comparer la pollution engendrée aujourd’hui par nos modes de déplacement avec celles que l’on prévoit demain, dans le scénario PDU ? Elle sera pire bien sûre et si en jouant sur ces chiffres, on nous promet que le pourcentage des déplacements faits en voiture en 2012 sera plus faible que le pourcentage des déplacements faits en voiture aujourd’hui, c’est pour mieux nous cacher que le nombre de déplacement en voiture va croître sur cette période d’environ 15%. (voir annexes 4 et 5, « analyse des scénarios », par exemple le tableau « Génération et répartition des déplacements »)

Comme le nom d’une maladie honteuse, ce chiffre n’apparaît nulle part dans le projet de PDU, il faut le lire entre les lignes où on évoque pourtant à l’envie le développement durable, les avantages du vélo et de la marche à pied, le respect de l’environnement…

Dans l’esprit du PDU, et de ses grandes orientations, l’augmentation du trafic automobile est supposé être une fatalité incontournable, « une évolution sociologique » (Objectif 5 « Maîtriser les déplacements automobiles »). Hélas, c’est oublier que l’aménagement de la ville génère ces comportements, et est la cause même de l’augmentation de ce trafic. On sait bien pourtant que des villes moyennes européennes ont réussi par des politiques très volontaires à réduire le trafic auto, et que des PDU de villes françaises se sont donné des objectifs de baisse en valeur absolue de la pollution générée par les voitures, en terme de Tonnes de GES (Gaz à Effet de Serre) émises, ou de nombre de km. parcourus (Voir par exemple les PDU de Lille, de Toulon, de Saint-Étienne, d’Ile-de-France…).

On en est loin dans ce PDU. La Communauté d’Agglomérations Perpignan Méditerranée (CAPM) envisage globalement les aménagements suivants en faveur de la voiture (Objectif 5, Action 17) :

-* un Boulevard Nord-Est

-* une Rocade Ouest (tronçon Nord, Centre, Sud)

-* un Boulevard Est-Ouest

-* les Voies d’accès au PEM (Gare TGV) : connexions avec la voie sur berge, la rocade Ouest, l’autoroute A9

-* le IV ème pont

-* Rond-Point du Mas Rouma et transformation du Cami del Pou de Les Couloubres.

-* Nouvelles voies dans le secteur du Mas Rous

-* Contournement du quartier Porte d’Espagne,

et, plus loin du centre de l’agglomération :

-* une Voie littorale,

-* les contournements des villages de la rive gauche de la Têt,

-* un long axe routier de Thuir à Elne.

Les fiches-Action qui décrivent ces aménagements oublient d’évoquer l’impact environnemental, mais également social, ou sur la sécurité, de ces infrastructures. Les axes à 2×2 voies provoquent, outre une augmentation du trafic automobile :

– une forte augmentation de la vitesse et du bruit en milieu urbain,

– une grande consommation de foncier et l’étalement urbain,

– des effets de coupure avec notamment :

-* la disparition définitive d’itinéraires calme pour piétons et vélos,

-* la déstructuration des quartiers, leur isolation de la ville,

-* la fin des commerces de proximité et la segmentation de l’urbanisme.

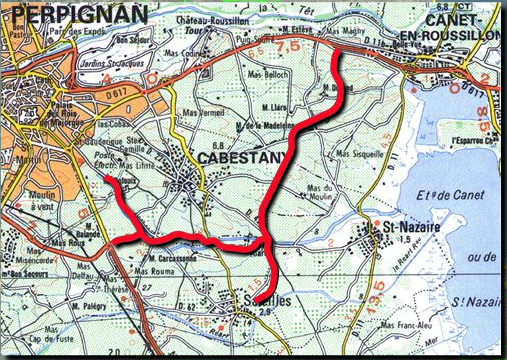

Ces structures confisquent l’avenir et, pour ne prendre qu’un seul exemple, en créant une nouvelle rocade et un nouveau rond-point au Mas Rouma on détruit définitivement la possibilité de créer sur le Cami del Pou de les Couloubres un itinéraire Perpignan/Saleilles pour les vélos, que Vélo En Têt réclame depuis longtemps.

En le simplifiant, le pari du projet de PDU est de faire d’abord des rocades, des ponts, pour faire mieux rouler les voitures, « fluidifier » leur trafic. Elles devraient ainsi disparaître du centre pour se concentrer uniquement en périphérie. Quand elles auraient « disparu », les voies libérées dans le centre serviront à faire des voies de TC, des aménagements vélos, etc… On oublie ainsi que le même raisonnement par le passé a toujours conduit à avoir au bout de quelques années deux voies saturées de voitures au lieu d’une, et un trafic globalement augmenté.

On ne peut pas faire changer des comportements en favorisant tous les modes, surtout ceux qui sont habituels et déjà trop bien installés. Un choix clair en faveur des modes alternatifs imposerait au contraire de diminuer, en qualité comme en quantité, l’offre de déplacement en voiture (stationnement, vitesse, durées des liaisons…) pendant qu’on améliore celle des modes alternatifs.

Le REE conclut à ce sujet, au milieu d’un long satisfecit, que « le risque est important de favoriser le trafic automobile et son augmentation en le fluidifiant« . (REE : pièce 3 « incidences sur l’environnement », §1.1 « qualité de l’air », p.60)

Le préfet, lui aussi, dans son avis sur le PDU relève que « l’offre de voirie à venir, si elle permet effectivement de dégager une capacité de voirie en faveur des transports publics et modes doux, offre également une part de voirie supplémentaire à l’automobile. Ceci pourrait entraîner un accroissement de l’utilisation de l’automobile, qui irait à l’encontre des objectifs recherchés s’il n’était pas compensé par un développement concomitant de l’offre de transport en commun«

Le représentant de l’État poursuit ainsi : « Certains projets routiers ne proposent pas suffisamment de mesures d’accompagnement pour les modes doux et le transport en commun. Ainsi le IV ème pont, s’il propose un site propre, n’envisage pas de continuité avec le centre ville, ce qui nécessitera une étude supplémentaire. Le parc relais du Mas Balande ne pourra être un succès que s’il est bien situé avec un site propre en continuité avec le centre ville« .

Si ces aménagements favorisent l’utilisation de la voiture, ce ne sont pas des campagnes de communication (Action 25) qui feront évoluer dans un autre sens les habitudes de déplacements. «Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que l’aménagement de la ville vous incite à faire…» De la même façon, une entreprise ou une collectivité peut toujours faire de grands efforts pour changer les comportements et mettre en place un PDE, sa réussite sera compromise tant que la ville sera aménagée en faveur des voitures automobiles. La CAPM peut bien prévoir (Action 26) de faire la promotion de ces PDE, mais son propre PDE, inclus dans le texte du PDU aurait sans doute été le meilleur témoin de cette promotion, et une bonne initiative en guise « d’exemple de bonne pratique » (Action 26 : « encourager des actions pilotes »).

Pour continuer avec le volet automobile du PDU, rappelons que Perpignan a d’ores et déjà la plus grosse offre de stationnement habitant de toutes les villes de l’arc du Golfe du Lion. Elle continue d’accroître cette offre au centre ville. La transformation du parking République par exemple a été plus que compensée par la Dalle Arago, contrairement à ce qu’affirme dans l’Objectif 6, la Fiche-Action 20. En effet la démolition du parc République a supprimé 80 places, pendant que l’espace piéton de la Dalle Arago disparaissait sous 150 places nouvelles. Avec cette grande offre, la rotation accélérée du stationnement évoquée dans cette partie du projet est une incitation à l’utilisation de la voiture en centre-ville.

Le soit disant « déficit » de places pour les résidents du centre n’est jamais mis en parallèle avec le potentiel de réduction du stationnement pendulaire qui serait provoqué par une vraie politique de dissuasion de l’utilisation de la voiture au profit d’une croissance de la part des autres modes. En effet, si les résidents utilisent prioritairement le stationnement en ouvrage, faut-il, comme affirmé dans la fiche Action 21, « dissuader leur utilisation longue durée, favoriser leur taux de rotation » ?

Mise à part la hausse du prix du stationnement de surface, pourquoi ne trouve-ton pas clairement dans ce projet les objectifs de la politique tarifaire, et quels sont les tarifs eux-mêmes ?

-* Pour les parcs de périphérie, et les tickets combinés stationnement-transport ?

-* Pour les résidents du centre ?

-* Pour les pendulaires (jour ou 1/2 jour) ?

-* Quel sera le tarif horaire en surface ?

Ici aussi les idées alternatives manquent d’épaisseur. Le stationnement dans les parcs-relais devrait en principe permettre une baisse du flux automobile au centre-ville. Hélas, depuis plusieurs années, ces parcs sont boudés et vides. Nous affirmons depuis longtemps qu’ils ne peuvent être efficaces qu’avec des fréquences et des vitesses commerciales des navettes plus importantes, et surtout une baisse de l’offre de stationnement en plein centre, ce que le PDU ne prévoit pas.

Sur ces questions, l’avis du préfet relève également « qu’il ne suffit pas de faire des parkings relais mais qu’il faut les faire fonctionner en continuité avec le centre ville« . Quant au stationnement, « pour Perpignan, si la politique de stationnement se veut plus restrictive qu’auparavant, cet outil de régulation peut s’avérer très dissuasif pour l’entrée des voitures en centre ville. La politique de stationnement proposée n’est pas encore allée au bout de cette logique. Des marges de manœuvre existent donc encore et devront être utilisées dans une deuxième étape.«

Pour limiter l’entrée des voitures en ville, nous avons aussi souvent réclamé une accessibilité du centre accompagné par une non-traversabilité par les voitures. De nombreuses villes, comme Strasbourg, ont rendu ce principe systématique pour réduire leur flux automobile au centre. Nous regrettons que cette idée simple ne soit pas reprise dans le PDU. De la même façon, et pour en terminer avec le stationnement et les voitures, on parle beaucoup sur ces fiches-Action consacrées au stationnement du respect du payement du stationnement mais on aimerait aussi qu’on évoque le respect des espaces piétons ou cyclables, bafoués par le stationnement sauvage, hélas trop bien toléré dans notre ville. Nous y reviendrons au sujet des piétons et des vélos.

Transport en commun par Rail :

Tout en reconnaissant ses avantages, ainsi que ceux des solutions « tram-train », on regrette que le PDU écarte la solution du tramway. En avançant l’argument économique, on oublie les avantages de ce mode :

-* absence de rupture de réseau et de changement de mode,

-* capacité de desserte du centre-ville comme des pôles éloignés,

-* embarquement facile des vélos,

-* et enfin forte capacité et régularité d’un mode sur rail adopté maintenant par tant de communes de la taille de Perpignan (par exemple Mulhouse).

A ce sujet, la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), qui fait aussi remarquer que le PDU ne va pas totalement dans le sens des engagements internationaux pris par la France en matière de réduction de GES, et préconisés en particulier pour le Plan climat, regrette : « le réseau proposé de transports en commun en site propre (TCSP) ne semble guère ambitieux pour obtenir des effets vraiment significatifs en matière de réduction de la circulation automobile, il aurait été plus pertinent de concevoir par exemple un axe Nord-Sud, un véritable axe Est-Ouest lourd, avec alimentation électrique et des hubs« .

En revanche, on envisage fort heureusement l’utilisation du réseau rail existant en ville, et des haltes supplémentaires. Cela peut provoquer un report modal, si le service de transport sur rail proposé est proche d’un service tramway : cadence, vitesse, confort… On ne dit pas dans le PDU quelle sera la qualité de ce service, mais toute la population est favorable à de tels services sur les voies des vallées, y compris celle qui rejoint Céret, qu’on n’envisage pas de ré-ouvrir avant 2015. Pourquoi?

Enfin, gros projet sur rails, la gare TGV ou Pôle d’Échange Multi-modal (PEM. Voir la fiche-Action 3, par exemple). On peut ici s’interroger sur la nature exacte de cette « multi-modalité ». Sera-t-elle traduite en une combinaison Train+Vélo+Bus ? Ou favorisera-t-elle l’automobile d’abord, et les autres ensuite ? Le plus gros budget est en effet consacré à son raccordement en voiture à la Rocade Ouest, la voie des terrains STEF, l’avenue Panchot, la liaison avec l’autoroute,… Encore une fois, ces aménagements provoqueront-ils une baisse du TA ?

Le Préfet, dans son avis sur le PDU, prévient : « La réalisation d’un PEM (gare TGV) devra être minutieusement organisée avec une réduction forte d’accès en véhicule léger afin de ne pas être rapidement engorgée.«

Et les alternatives ? Pourquoi ne pas évoquer dans le PDU le stationnement de courte et longue durée des vélos à la Gare, la création d’un système de location vélo, l’embarquement des vélos dans les trains et leur accès aux quais (tous absents de la fiche-Action 8 « valoriser le potentiel de desserte de l’agglo ») ?

De la même façon, la multimodalité alternative Bus+Train est freinée par l’absence d’une tarification commune sur les différents modes, et l’absence de leur interopérabilité. Le PDU n’envisage que de « lancer une étude de faisabilité » (Objectif 3, Action 13 « promouvoir l’offre intermodale »). N’est-ce pas un peu court pour un PDU qui a déjà dix ans de retard ?

Idem pour la création d’un syndicat mixte des transport (Ibid) : « à l’issue d’une phase d’expérimentation, pourrait être posée la question de la création d’un syndicat mixte ». Les usagers des transports en commun ne se plaignent-ils pas de son inexistence depuis assez longtemps, ou n’entend-on que les plaintes des automobilistes coincés dans les bouchons ? Le PDU ne devrait-il pas s’engager un peu plus dans cette voie là, et proposer des moyens opérationnels de sa mise en place ?

Pour en finir avec le rail, le PDU cite les « pôles de Rabattement » hors de Perpignan, appelés également « Pôles d’équilibre » (Objectif 1, Action 3 « accessibilité du territoire »). Il s’agit de Thuir, Rivesaltes, Elne, et Canet. Nous affirmons que ce rabattement n’existera pas si dans le même temps on améliore l’offre voiture entre ces pôles et Perpignan. C’est pourtant ce qui se passe avec :

– Pour Thuir :

-* l’aménagement d’un Auto-pont au Mas Gaffard,

-* mais aucune évocation dans le PDU de la réouverture de la voie ferrée Thuir-Perpignan qui pourrait aussi facilement et rapidement accueillir un tramways.

– Pour Elne :

-* la création de la rocade Sud de Perpignan,

-* les aménagements en faveur de l’automobile au Mas Balande et Mas Rouma, évoqués plus haut.

– Pour Rivesaltes :

-* la création de la rocade Ouest

– Pour Canet :

-* la rocade le long de la Têt, sur-dimensionnée à 2×2 voies, et qui peut supporter plus de trafic.

Par ailleurs, quel dommage de n’envisager aucune mesure en faveur de la multimodalité Vélo+Train au sujet de ces points de Rabattement ! On sait pourtant que le « bassin versant » d’un point d’arrêt de TC (train ou Bus) est agrandi par des mesures favorables aux vélos : pistes, stationnement sécurisé, embarquement du vélo dans le train, location, etc… Les exemples ne manquent pas en Europe -et dans des régions françaises- de solutions multimodales efficaces, et qu’on peut voir fonctionner chaque jour pour des milliers de voyageurs…

Transport en commun par bus :

L’action phare du PDU concernant le bus est la création de couloirs de bus en site propre (Objectif 2, Action 4). Vélo en Têt regrette que cette fiche n’évoque pas, au moins la possibilité d’une mixité de ces couloirs de Bus pour les Vélos. C’était pourtant une occasion « facile » de proposer une mesure en faveur des vélos. Le PDU ne s’engage pas vers cette mixité, alors que nous avons déjà obtenu un accord de principe et oral du président de la CAPM sur ce point (voir ici, le § 1.3).

Cette action « Bus » ne comporte des engagements datés que pour ce qui concerne les voies en Site Propre (SP). Mais contrairement aux projets routiers, les autres améliorations du système de TC ne sont que vaguement évoquées (Action 5), sans dates ni budget :

-* système d’information des voyageurs,

-* horaires de nuit,

-* transport « à la demande »,

-* Multimodalité bus+vélo.

On ne trouve pas dans le PDU les raisons de ces imprécisions. Trop cher ? Pas assez efficace ?

L’abandon du tramway, pourtant moins polluant, est en revanche clairement justifié par des motifs économiques, de même que l’abandon du GNV (carburant moins polluant pour les Bus). On peut être alors surpris de constater que cet aspect économique est oublié pour les mesures adoptées en faveur de la voiture (rocade, parkings, ponts…) qui engagent des sommes énormes, pour leur réalisation comme pour leur entretien futur. Si l’objet du PDU est de sauvegarder l’atmosphère à moindre coût, et de faire baisser le TA, pourquoi choisir les mesures très chères et très polluantes ?

Enfin, on est surpris de trouver encore deux gares routières ? (Action 12 « réseau de points d’échanges ») Un voyageur descendant du train devra-t-il se rendre à la gare routière numéro 1 pour aller à Céret, mais à la gare routière numéro 2, à un kilomètre de la gare SNCF, s’il veut se rendre à Saint-Hyppolite ?

Vélo :

Comme pour la marche à pied, la promotion du vélo en ville, coûte beaucoup moins cher que la charge de la circulation automobile. Ce motif économique que nous venons d’évoquer pour le tramway, joue en faveur du vélo. Le PDU brasse bien souvent de grands principes ronflants comme le « Développement Durable » ou la sauvegarde de l’environnement, mais on n’y trouve peu d’objectifs opérationnels d’aménagements cyclables. Les plus criants absents de ce chapitre sont pour nous :

– La Généralisation des Double-sens cyclables, que Vélo en Têt réclame depuis longtemps et pour lesquels nous avons obtenu un accord de principe de la ville. Pourquoi ne pas inscrire une telle mesure dans le PDU ?

– L’aménagement des Ronds-points en suivant les recommandations du CERTU. Malgré nos nombreuses demandes, cela n’a jamais été fait à Perpignan. Ce n’est évoqué dans aucun des grands et nombreux projets routiers (par ex. le IV ème pont). Encore une fois, cela a été accepté par la Mairie de Perpignan et la présidence de la CAPM. Pourquoi ne pas s’y engager dans ce document d’urbanisme. Devra-t-on continuer à surveiller point par point les aménagements programmés et, à chaque fois, porter une remarque sur le fait que ces recommandations ne sont pas suivies ? Ce n’est pas une situation normale, et nous préférerions qu’on profite d’un tel document pour guider d’un seul coup tous les aménagements à venir dans le sens d’une prise en compte systématique des vélos.

– L’abandon du principe de la mixité piétons-vélos, pour s’engager dans une autre politique de ré-équilibrage de la place en ville. Ce problème de partage de voirie, largement évoqué dans des phrases ronflantes de préambules, ne se retrouve dans aucun projet (mis à part les TCSP) sous forme d’une diminution de l’espace auto.

– La création de Zones 30 à chaque fois que la place manque pour séparer les flux. On provoque ainsi une baisse de la vitesse, on rééquilibre le partage de la voirie, on limite le transit dans les quartiers et en ville,…

Où sont les documents fondant ces principes sur lesquels les techniciens pourraient s’appuyer pour les aménagements des 5 ans à venir ?

Surprenante, la fiche-Action 14 « vélo » rappelle l’existence d’un volet spécial collège +vélo dans le schéma cyclable départemental. Très bien ! Mais où se trouve alors le volet spécial « école+vélo » du PDU ? Où sont évoqués les accès aux écoles de la CAPM, aux collèges, aux lycées, à l’université ? On aurait aimé voir dans le PDU au moins un schéma d’intention équivalent à celui proposé pour le franchissement de la rivière. Et même cela aurait été insuffisant ! Un plan des accès cyclables, des mesures de stationnement sécurisé pour vélos dans les écoles, une limitation du trafic auto et des vitesses à leurs abords, une disparition des dépose-minute devant les établissements… Voilà des mesures peu coûteuses qui favorisent les modes alternatifs !

Les seuls vrais projets cités en exemple dans les fiches-action concernant le vélo, sont des projets déjà en cours de réalisation : les voies du quartier de la Gare TGV, et le Pont des Arcades. Le PDU ne devrait-il pas engager l’avenir et afficher les projets réalisés d’ici 2020 ? Quels sont-ils ? Pas de date, pas de projet, pas d’engagement, pas de budget ?

On évoque aussi cependant des itinéraires le long de nouvelles rocades, comme le boulevard Est par exemple. Hormis tout ce qu’on a déjà dit sur ces rocades, elles s’accompagnent, pour certaines seulement, de la création d’itinéraires cyclables qui les longent et qui sont bruyants, désagréables, avec aux extrémités des insertions dangereuses pour les cyclistes dans un trafic rapide, des croisements complexes… Devrions-nous nous satisfaire de ces pis-aller, alors que c’est le minimum qu’une collectivité puisse réaliser ? Devons-nous applaudir la CAPM quand elle s’engage à respecter -parfois – l’obligation faite par le code de l’environnement de réaliser un itinéraire cyclable à chaque création ou rénovation d’artère ? Ne peut-on espérer un engagement pour des itinéraires cyclables attirants, agréables, efficaces ?

Piétons :

Piétons et bicyclettes partagent ce combat concernant la baisse de la vitesse des voitures, et le partage de la voirie.

Pas d’évocation dans le PDU de la baisse de la vitesse des voitures en ville, pourtant première source d’accidents, y compris pour ceux dont sont victimes les piétons.

Et comme on l’a dit ci-dessus, rien non plus sur la mixité piéton-vélo sur les trottoirs. Elle ne satisfait pourtant ni les piétons, ni les cyclistes. Elle n’est qu’un pis-aller à l’absence d’aménagement cyclable, et témoigne en général d’un refus de réduire l’espace de la voiture, ou de réduire sa vitesse en créant des zones 30. Dénoncée régulièrement par les associations EPPO et Vélo En Têt, on aurait aimé voir dans le PDU un guide d’aménagement qui encourage à renoncer à cette pratique habituelle à Perpignan, et qui aide à envisager des techniques d’aménagement plus satisfaisantes pour des modes de déplacement qu’on dit vouloir tant favoriser.

Les aménagements très récents, pour ne prendre que ces exemples, mettent en lumière ces habitudes :

-* l’avenue Panchot où on crée un trottoir partagé piétons-vélo sur le parvis d’un lycée,

-* le boulevard Frédéric Mistral où l’on réduit considérablement la taille du trottoir pour augmenter l’offre de stationnement,

-* l’avenue du Général Jean Gilles où on autorise explicitement le stationnement des véhicules sur les trottoirs devant une école et devant un lycée,

-* le Boulevard Kennedy, où on prépare encore un trottoir partagé.

On ignore quels seront les aménagements favorables aux piétons d’ici 2012. Le PDU ne le dit hélas pas. Ici aussi, beaucoup de bonnes intentions pour paver l’enfer du déplacement piétons en ville, mais pas de date, pas de projet, pas d’engagement, pas de budget. On regrette alors que le PDU n’évoque pas au moins les principaux points noirs, qui dissuadent la pratique de la marche comme moyen de déplacement :

– la traversée des grands ouvrages et des boulevards : pourquoi ne pas proposer des principes d’aménagement qui guideraient les modifications de voirie à venir : des passages sur-élevés, des carrefours à oreilles, des plateaux piétons en Zone 30, l’abandon des chaussées à 2 voies, les rétrécissements, les coussins berlinois…

– le stationnement sauvage sur les trottoirs : quel rôle pour la police municipale, la fourrière, quelle politique répressive ?

– les problèmes posés par la multiplication des mobiliers urbains sur les trottoirs, leur exiguïté, la non-continuité des itinéraires piétons,

– la baisse des vitesses des voitures.

Rien dans les fiche-Actions 15 et 16 sur ces sujets. L’avis de l’État, par la voix du Préfet remarque à ce sujet que « les extensions de périmètre piétons à Perpignan sont faibles ainsi que la cohérence des liaisons piétonnes entre les équipements structurants de centre ville«

Urbanisation :

Les habitudes de l’urbanisme à Perpignan ont construit une ville de quartiers dortoirs et de quartiers d’activités commerciales, séparés les uns des autres, sans mixité urbaine. Les rocades séparent et enclavent ces quartiers dont les habitants -ou les clients- sont captifs de l’usage de la voiture. Lorsque le « désenclavement » de ces quartiers est évoqué c’est toujours pour améliorer leur accessibilité en voiture, jamais leur accès à pied, à vélo (voir Porte Espagne, Claudion-Torcatis, …).

L’Objectif1 « rapprocher l’urbanisation du déplacement » et son action 1 « Développer l’urbanisation en cohérence avec la desserte par les TC » devrait combattre cela. Mais de façon tout à fait incohérente, elle évoque la création de nouvelles zones d’activité isolées des lieux de vie et d’habitation. Ces « centralités secondaires »,génératrices de déplacement, inaccessibles aux vélos et difficilement desservies par les TC, n’offrent aucun échange avec la ville et les quartiers. La circulation à l’intérieur même de ces zones, est impossible autrement qu’en voiture. Les parking y remplacent les trottoirs, en imaginant qu’un piéton puisse s’y rendre car elles sont conçues comme des no-man’s land.

Citons quelques exemples très récents, les plus anciens, étant connus (Route d’Espagne):

-* La route de Canet, avec une zone pavillonnaire faisant face à une zone commerciale, et séparées par une route totalement infranchissable. Comme à Pollestres, avec la ZAC Pou de Gel, l’habitant prend sa voiture pour se rendre dans un super-marché à 400 m. de son pavillon.

-* La toute nouvelle et récente zone du Mas Balande est un anti-exemple de mixité Urbaine (Action 2) et de cohérence entre urbanisation et desserte par les TC ?

Pourra-t-on bientôt ajouter à cette liste de catastrophes les ZAC de Torremilla ou de TechnoSud que le PDU envisage de développer sur le même modèle ?

L’objectif de mixité Urbaine, s’il cherche à rapprocher et mélanger travail et résidentiel, devrait à minima fixer des règles :

-* mixité activité/résidentiel

-* remodelage des zones à finalité essentiellement économique existantes dans la mesure ou la mixité est compatible avec la santé et le repos des résidents

-* Création de services dans les lotissements existants,

-* Imposer des règles de dessertes par les TC pour les nouvelles zones d’urbanisation.

Où sont ces règles essentielles, qui s’imposeront aux PLU des communes de la CAPM, aux lotisseurs et aux investisseurs ?

Conclusion

Dans ce PDU on ne perçoit pas de rupture avec l’état des choses existant, avec les pratiques habituelles à Perpignan en matière d’Urbanisme. Ce projet est en décalage avec les intentions affichées :

-* par les instances internationales (protocole de Kyoto),

-* par les recommandations européennes,

-* par les engagements du nouveau gouvernement en matière d’environnement.

Ce décalage se ressent aussi entre les préambules des différentes parties du PDU, qui évoquent à l’envi le développement durable, l’écologie, la place des modes alternatifs… et les propositions concrètes d’aménagements qui ne concernent que la création de rocades, de ronds-points, de parkings en centre-ville, de boulevards urbains,… A nouveau, ces aménagements automobiles visent à déplacer le trafic automobile du centre vers la périphérie. Dans cette logique, et si les intentions affichées dans l’introduction étaient sincères, nous aurions du voir formalisés de façon beaucoup plus précises les aménagements favorables aux piétons, aux cycles, et aux TC, qui devraient être réalisés de façon concomitante avec ce déplacement hypothétique du trafic automobile vers les nouvelles rocades de contournement de Perpignan.

Concrètement, peu de choses nouvelles et positives, et souvent renvoyées aux calendes grecques :

-* un axe de TC en Site Propre,

-* l’utilisation du réseau rail existant en ville, et les haltes supplémentaires,

-* le rapprochement de la gare de Bus et des trains,

-* le rapprochement des bus communautaires et du département.

Mais beaucoup de grands absents, parmi lesquels :

-* la baisse du trafic automobile,

-* le péage urbain,

-* la location et stationnement de vélo,

-* la généralisation des contre-sens cyclables,

-* un axe de tramway,

-* un centre intraversable en voiture,

-* etc…

Comme dans les années 1980, la fluidification du trafic automobile, présentée comme une avancée, et même comme une solution à l’engorgement de la ville, reste le principal objectif du PDU. De l’aveu même des rédacteurs, cette fluidité, conjuguée à l’augmentation de la population de l’agglomération conduira inévitablement à une augmentation du trafic automobile. Nous contestons cet objectif contraire à la loi, et regrettons que notre collectivité soumette à l’enquête publique un document d’urbanisme illégal.

P.S.:

À l’issue de l’enquête d’Utilité Publique, le projet de PDU a été soumis à une

délibération du conseil de communauté du 27 septembre 2007, qui avait décidé de

ne pas l’approuver tel quel, mais de le modifier afin de prendre en compte l’avis

de la commission d’enquête. Le troisième considérant de la délibération a ainsi

amendé, entres autres, le chapitre dit « Action 14 » relatif au vélo, notamment «

en retenant le principe […] de la généralisation des contresens cyclables ». Il

semble bien que ces amendements n’aient jamais été intégré formellement dans le

document. Mais sauf à bafouer la volonté explicite des élus communautaires, il

faut considérer que le PDU est constitué, d’une part, du document et, d’autre

part, des amendements de la délibération d’approbation.

Nous avons invoqué ce texte à l’appui de nos arguments pour imposer un

aménagement de la zone 30 du centre conforme

à la loi.Voir [notre recours en 2010]